咨询热线

400-123-4657

中华视窗是诚信为本,市场在变,我们的诚信永远不变...

陈念熙

诗人、作家,1970年出生于陕西省丹凤县,从事矿山爆破工作十六年;

数百篇诗歌、散文及评论文章散见于《诗》、《天涯》、《散文》等刊物;

2016年冬,应哈佛大学、耶鲁大学、哥伦比亚大学邀请赴美国进行诗歌交流;

荣获2016年工人诗人桂冠奖; 2019年出版诗集《爆炸》; 2020年受邀做客央视节目《朗读者》。

因为一句“卑微的骨头里也有河流”,让很多人记住了“矿工诗人”陈念熙。

他生活的A面是地下五公里令人窒息的爆破工作; B面是他将一切写成诗的才华和坚持。

易中天曾回应他一句话:“兄弟,我读过你的诗,听到了你的饥饿。”

读诗是奢侈的,但读诗是值得的。从陈念熙的诗歌中,读者可以一次又一次获得更加丰富的人生体验,以诗歌为盾牌,抵御时间的快速腐朽和轻浮。

“如果有一种哭声最持久,那是我的诗,是我无论生死,四面八方的努力。”

是他让我们即使独自身处五千米深处也知道:“活着就是向天呐喊”。

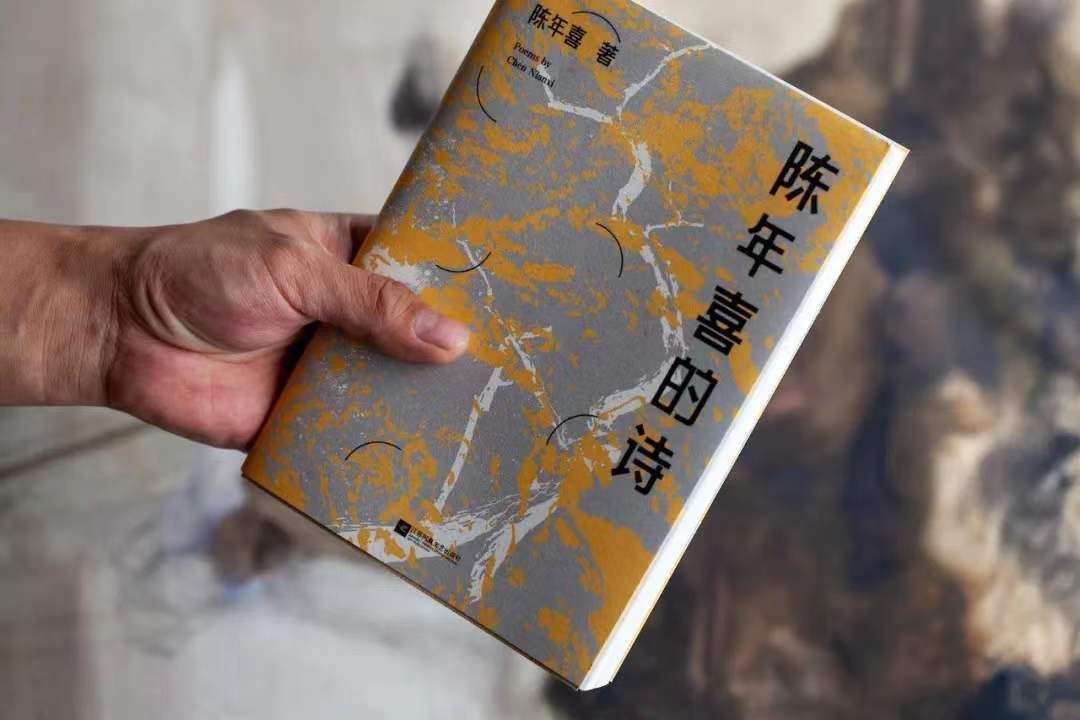

《陈念溪诗集》收录了陈念溪近年来的新作171首,分为四个系列:

第一卷《峡谷河畔》是关于童年和回忆的;

第二卷(内心的变化如此缓慢),写朋友的聚散,爱情的修复,亲情的牵挂;

第三个系列(出发与到达),从北边的新疆,到南边的贵州,为每一个漂泊的地方写一首诗;

第四卷《逃亡的孩子》充满了现代工业文明与柔软人性之间的诗意。

陈念熙的诗,既有粗犷的浪漫,也有质朴的豪情;有时如铁般爆裂,有时如光芒般温柔;他们既有古典气质,又有现代表达。甚至可以说,陈念兮的骨子里充满了浩瀚的诗篇。

他写的是人生——

“生命有时是如此令人兴奋,甚至死亡也无法打扰它。”

他写的是爱情——

“我们对爱情的理解总是太复杂,除了绽放的锦缎,还有细致的缝线。”

他写下回忆——

“记忆就像一本旧书,重要的章节已经丢失了。”

他写得漂亮——

“世界上有很多美丽的东西,有的像梦一样复杂,有的像花一样简单。”

陈念兮正坐在床上看书,蜷缩在砖砌的床角里。

更多的时候,倾斜的木板成了他写字的书桌,一个毫无遮挡的空间,由一个孤独的白炽灯泡维持着,他的影子渗进了本就脏兮兮的白墙上……黑板上的粉笔字有些模糊不清。 。人们知道他们待了多久。

聚焦农民工诗人的纪录片《我的诗》是大多数人认识陈念熙的开始。镜头下的秦岭金矿宿舍,诞生了第一位中国工人诗歌桂冠获得者、在哈佛演讲的矿工诗人。

但他从来不把自己当成名人。 “当我走出房间时,我就是一个普通公民。全县99%的人都不知道我是谁。”

高中毕业后,陈念兮外出打工。

对他来说,1999年是一个重大的转折点。那时候儿子出生了,也到了花钱的时候了。年关将至,陈念熙无意间得知秦岭某矿山正在招工人。

仓促决定的行程开始了他长达16年的“爆破”生涯。

一旦爆炸出现问题,雷管的寿命就会受到威胁。

对于陈念熙来说,这样的意外他已经见过太多了。当他最终被诊断出患有尘肺病时,他在《CT影像胶片》中记录了当时的心情:“在一张黑色背景的CT影像胶片中,是我半生的倒影。”

如果不暴露在光线下,怎么能看到反射呢?这个故事没有被记录下来,自然不会被人知道。陈念熙选择做记录者,记录矿井里的生活,或者说,记录一种命运。

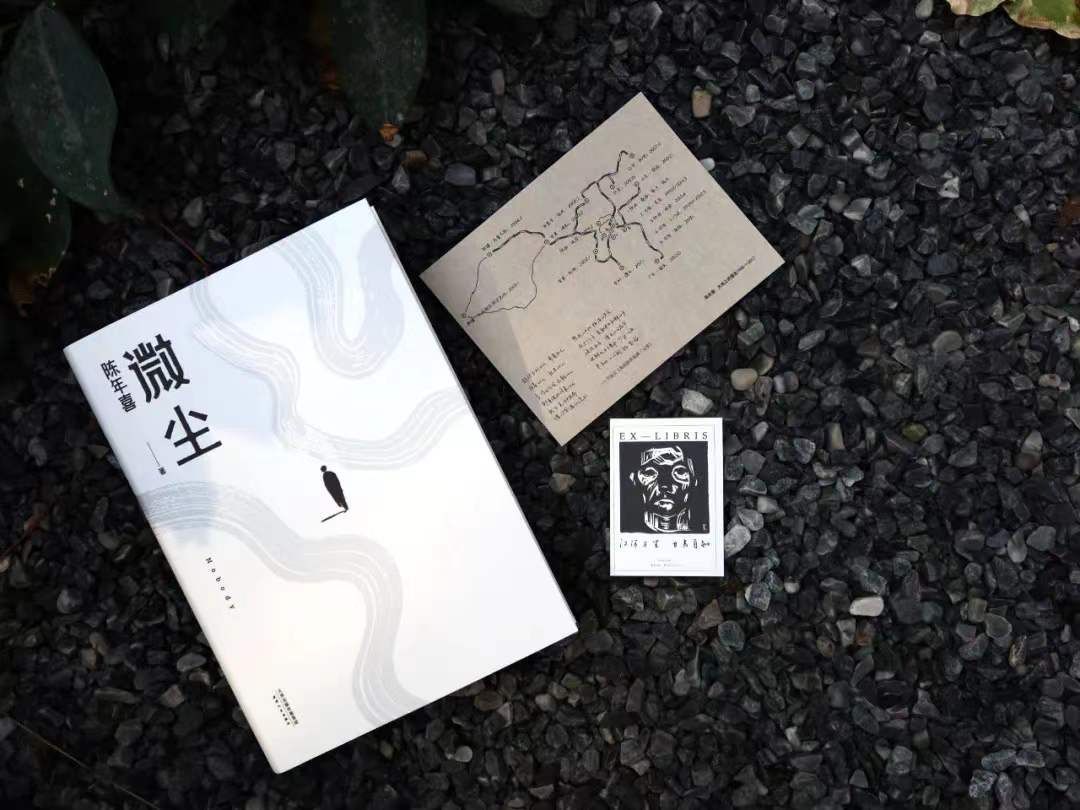

在他的非虚构作品《尘埃》中,他收录了21个关于一群平凡而朴实的工人的故事。他们是爆破工、搬石工、乡村木匠、农民、农妇、小作坊主……他们虽然历经了生活的艰辛,但他们朴实坚韧,静静地诉说着亲情、爱情、欲望的人生主题。

“我一直有一种命运感,我认识的每个人都生活在命运中。每个人都能看清未来,即使是意外,其实也是预料之中的。我和我的同事们的命运其实已经决定了。”由我们的起源、时代、各种环境因素决定了时代有它的命运,个人也有自己的命运,没有人能够逃脱。

“我见过太多不幸,从来没有消沉过。”一切似乎都是命运的必然路径和安排,就像一阵风吹在脸上,无可避免,正如《尘埃》封底引文中所写的这句话,引人瞩目。 :“劳动之风吹动了生者的未来,也吹动了身后沉默的黄土。”

当我们打开《尘埃》时,我们会发现书中有一页地图《陈念希:地球记录1999-2017》和一个书签。书签上印着一张印刷肖像,上面附有八个小字:

江河万里长,悲欢离合自知。

文字来源:(整理自公众号单向街、纪录片《我的诗》、百度百科等)